事業継続計画(BCP)は、緊急時であっても事業の継続を維持、損害を最小限に備えることを目指すためのものです。事業継続計画(BCP)の作成で、準備しておくポイントをご紹介します。

Contents

事業継続計画(BCP)とは

自然災害や事故といった緊急事態においても、損害を最小限にとどめながら、事業の継続や早期復旧できるための方法や手段をあらかじめ決めておく計画のことを指します。緊急事態は突然おとずれますが、その時に有効な手立てがなければ、廃業へと追い込まれてしまう恐れもあります。倒産や事業縮小などを避けるためにも、事前に周到に準備して備えておくことが大切です。緊急時においても事業継続計画に基づいて、事業の継続や早期復旧をおこなうことによって、取引先や関係者から高く評価されて企業価値の維持・向上にもつながります。

自然災害や事故といった緊急事態においても、損害を最小限にとどめながら、事業の継続や早期復旧できるための方法や手段をあらかじめ決めておく計画のことを指します。緊急事態は突然おとずれますが、その時に有効な手立てがなければ、廃業へと追い込まれてしまう恐れもあります。倒産や事業縮小などを避けるためにも、事前に周到に準備して備えておくことが大切です。緊急時においても事業継続計画に基づいて、事業の継続や早期復旧をおこなうことによって、取引先や関係者から高く評価されて企業価値の維持・向上にもつながります。

平常時に事業継続計画(BCP)を作るために準備すべき5つのポイント

Point1 事業継続するために中核となる事業を特定する

災害や緊急時に経営資源となる人や物、施設、情報、インフラなどは限られているということをあらかじめ認識して、会社を存続していくうえで最優先に取り組まなければならない主力事業を決めておきましょう。

災害や緊急時に経営資源となる人や物、施設、情報、インフラなどは限られているということをあらかじめ認識して、会社を存続していくうえで最優先に取り組まなければならない主力事業を決めておきましょう。

Point2 復旧にかかる期間や目標復旧レベルを定める

中核事業の復旧においてどの程度の期間が必要かを定めます。取引先や顧客の維持や自社財務が破綻しないことを念頭に置き、目標復旧レベルを定めます。

中核事業の復旧においてどの程度の期間が必要かを定めます。取引先や顧客の維持や自社財務が破綻しないことを念頭に置き、目標復旧レベルを定めます。

重要ポイント

このあとの「BCPを策定している企業と策定してない企業との違い」でも説明していますが、復旧期間・復旧レベルを決めるのと決めないのとでは、発災後の復旧対応に雲泥の差がでます。簡単な作業ではないかと思いますが、しっかりと定めてください。

Point3 取引先などとあらかじめ必要な情報を共有する

緊急時にどこまでのサービスを提供できるかを取引先と話し合い、共通認識を持つことが大切です。また、緊急時の連絡方法なども取り決めておくといいでしょう。

緊急時にどこまでのサービスを提供できるかを取引先と話し合い、共通認識を持つことが大切です。また、緊急時の連絡方法なども取り決めておくといいでしょう。

Point4 代替案や事前に対策できるものをまとめる

災害や緊急時に、中核事業の継続になくてはならない経営資源について、事前に対策を練ったり、代替案を用意するようにします。

災害や緊急時に、中核事業の継続になくてはならない経営資源について、事前に対策を練ったり、代替案を用意するようにします。

具体的には

①代替案・拠点の確保

発注先では、平常時から同じ商品を複数の地域の違う企業へ発注しておき、災害時には被害ができるだけ少なくなるように調整する。

社内の体制では、災害時の代替拠点を事前に決めておき、必要な資機材・人材の確保など環境を整備する。

②指揮命令系統の明確化

災害対策本部は迅速な意思決定を行うため、対策本部長以下フラットな組織とし、情報収集・広報・現場対応・顧客対応などの機能を持たせる。対策本部長不在時の代行者を決定し、権限委譲ルールも整備する。

③要員の確保

従業員だけでなく、その家族も含めた安否確認体制を確立することが重要。業務の決裁者や技能者など、重要業務(中核事業)の継続に不可欠なキーパーソンを洗い出し、その代行者を決めたり、日頃からトレーニングを行ったりしておく。災害時の応援要員について、自社内や協力会社等と具体的に協議しておく。

④情報発信および情報の確保

固定・携帯電話の輻輳(ふくそう:電話が繋がりにくい状態)を想定し、電子メールやインターネット電話、衛星携帯電話など複数の連絡手段を確保しておくことが重要。災害発生後に情報共有を図るべき関係先をリスト化し、災害時の情報収集・連絡、広報体制について、平常時から関係先と協議しておく。

Point5 経営者と従業員の間で計画の方針や内容を共有する

災害や緊急時に経営者がどのように行動すればよいのか、従業員はどのように動いたらいいのか等を事前に決めておきましょう。

災害や緊急時に経営者がどのように行動すればよいのか、従業員はどのように動いたらいいのか等を事前に決めておきましょう。

具体的には

訓練や演習を計画し、実際に行い実効性を確認しましょう。

事業継続計画(BCP)は策定しただけでは非常時に機能するとはいい切れません。その実効性を

認し、担当者や組織全体に定着させるために、訓練・演習を計画・実施することが重要です。

BCPを策定している企業と策定してない企業との違い

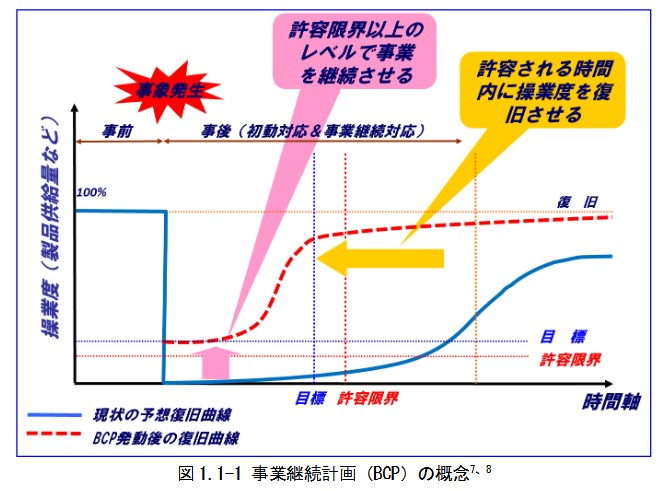

内閣府(防災担当)「事業継続ガイドライン第三版」(2013年8月)より

グラフの縦軸は、企業活動における操業度を表し、横軸は時間の経過を表しています。

BCPを策定しないと顧客や信頼を失い、倒産の危機に

自然災害や事故における対策をとっていない企業の場合、被害にあった直後に操業度がゼロに落ちてしまい、復旧には大幅な時間を要していることがこのグラフを見るとわかります。長い期間をかけて復旧へと試行錯誤を繰り返しても、簡単には元の数値まで戻りません。その期間に市場での価値や顧客の信頼を失い、財務状況は悪化して企業存続の危機に陥る可能性が出てきます。

事業継続計画(BCP)を策定している企業は、被害にあった後に事業継続計画に沿って行動することで復旧曲線の通り「許容限界(事業が中断しても許容される限界値)」以上のレベルを保ったまま経営を維持することができています。

このことにより、災害などの緊急時に備えて、平常時に事業継続計画(BCP)を準備することで復旧までの期間も短く、企業の操業度を最低限維持することが可能となります。

初めての事業継続計画(BCP)の作り方(ひな形・マニュアル)

ここまで読まれた方で、まだBCPを作っていない会社の担当者さんは『BCPを作るのは大変だ~』と思われるかもしれませんが、初めてBCPを作る方でも簡単に作成できるひな形が公開されていますので、ご紹介いたします。

防災士がオススメのひな形・マニュアル

東京都港区が作成した「BCP(事業継続計画)テンプレート」が簡単・分かりやすく・使いやすいので、初めて事業継続計画を策定する場合には最適です。

東京都港区が作成した「BCP(事業継続計画)テンプレート」が簡単・分かりやすく・使いやすいので、初めて事業継続計画を策定する場合には最適です。

穴埋め式で必要事項を記入するだけで、基本的な事業計画を作ることが可能です。特殊な業種や組織、サービスなどは個々に合わせた修正が必要となりますが、大枠となる事業継続計画策定のために必要な項目は網羅された内容となっています。

他には、中小企業庁が用意しているテンプレートや愛知県の「事業所のための 『防災マニュアル』作成の手引き」などがありますので、比較して使いやすいものを使用してみてください。

- 参考資料・サイト:

- ダウンロード資料:中小企業庁 中小企業BCP策定運用指針 入門コース

- サイト:中小企業BCP策定運用指針 ダウンロード

- ダウンロード資料:愛知県防災局「事業所のための『防災マニュアル』作成の手引き」

- サイト:愛知県防災局トップページ

災害時の防災用品・備蓄品の購入は

7Reserved(セブンリザーブド)では、防災用品や備蓄品など多くの商品を販売しております。是非そちらもご覧ください。

災害時の防災用品・備蓄品販売、7年の備蓄運用 7Reserved(セブンリザーブド) >>